【Leaning Base特別セミナーレポート】 問いはリーダーの生きざまになる — アクションラーニング実践者が語る『世界最高の質問術の本質』 —

AI時代に組織を変える「問いの力」

~マイケル・マーコード著『問いのリーダーシップ』から学ぶ

2025年7月23日、日本アクションラーニング協会は、マイケル・マーコード博士の著書『Leading with Questions』(邦題:『問いのリーダーシップ』)の日本語版出版を記念し、オンラインセミナーを開催しました。

同書は世界各国で翻訳され、博士自身も「最も海外翻訳国が多い自著」と語るほどの影響力を持っています。講師を務めた清宮は、博士の教え子であり、日本アクションラーニング協会の代表として20年間アクションラーニングを展開。その経験を踏まえて、AI時代におけるリーダーシップの変化と「問いの力」の本質について語った内容を、本レポートでお届けします。

参加者プロフィールと現代的課題

参加者の構成と関心事

今回のセミナーには、主に事業会社の人事担当者と研修・コンサルティング会社のコンサルタントが参加しました。参加者の課題認識を見ると、組織変革(DX・AI対応を含む)が約70%を占め、これに管理職・リーダーシップ開発が続く結果となりました。この数字は、現代の企業が直面している根本的な変革のニーズを如実に示しています。

参加者の具体的な参加動機としては、

「リーダーとして問いは非常に重要なコミュニケーション手段であることを認識しており、さらに学びたい」

「ビジネスのアジャイル化において質問力に求められるレベル感が変わってきており、そのヒントを期待している」

といった声が寄せられました。

特に印象的だったのは、

「先の見えなさがコロナ禍以降も増している。問いを持ち、自分の仮説や意思を持つことの重要性を感じる。ただし、自分も帰納法的な思考と問いしか持てていないので、どのように演繹的な視座を持つか、問うべき問いを持てるかを学びたい」

という参加者の声でした。これは、多くのビジネスパーソンが感じている現代的な課題を端的に表現しています。

日本企業の文脈と構造的課題

清宮は参加者のプロフィールを受けて、日本と欧米の文脈の違いについて言及しました。

「マーコード博士は正直、グローバル企業のトップレベルのCEOたちが問いを変えることによって、ビジネスをかえること、を前提に本書を書いている。しかし日本の文脈では、「トップリーダーもだが、むしろそれぞれのチームリーダーの問いを変えて質問する文化を作るという方向性になる」と分析。これは、日本企業の階層構造や意思決定プロセスの特徴を踏まえた重要な指摘でした。

参加者からは「組織変革が必要だが、ミドルマネジメントが気になっている」という声も上がり、まさに日本企業が抱える「変革の必要性は理解しているが、実行する中間層の意識変革が課題」という構造が浮き彫りになりました。

AI時代におけるリーダーシップの本質的変化

従来のリーダーシップモデルの限界

清宮は、「なぜ2025年の今この本を読むべきなのか」という問いから講演を始めました。その答えは、AI時代における根本的な変化にあります。

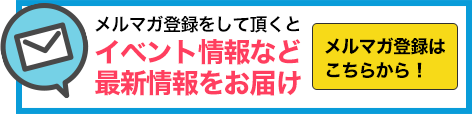

AI時代において、リーダーは二つのことを同時にやらなければなりません。ビジネス成果という数字的なことは、もはやアルゴリズムができる時代です。複雑な意思決定でさえもAIができるのであれば、それはリーダーがしなくてもAIに置き換えることができる。つまり、リーダーがアルゴリズム的な判断だけを行うのであれば、AIに置き換えられてしまう可能性がある――この指摘は、従来の「決断するリーダー」像の根本的な見直しを迫るものです。一方で、人間関係だけに特化してしまうと、リーダーは単なる保護者的な存在に留まり、組織の成果創出に貢献できません。

ビジネス成果と人間成長の同時実現

この課題を解決するために、清宮は「今日的なリーダーシップは、これまで以上にビジネス成果と人の成長を同時に走らせることが重要になる」と説明。そして、この両者を噛み合わせて同時に駆動する力こそが、現代のリーダーに求められる本質的な能力だと述べました。ここでアクションラーニングが重要な意味を持ちます。アクションラーニングは元々、ビジネス成果と人の成長のバランスを取ることを前提としたコンセプトで設計されているからです。清宮は「アクションラーニングは、知識を体感へと変換する実践のエンジン」と表現し、単なる知識の習得ではなく、実際の変化を生み出す力があることを強調しました。

現代社会の三つの構造的変化

- 不確実性の常態化

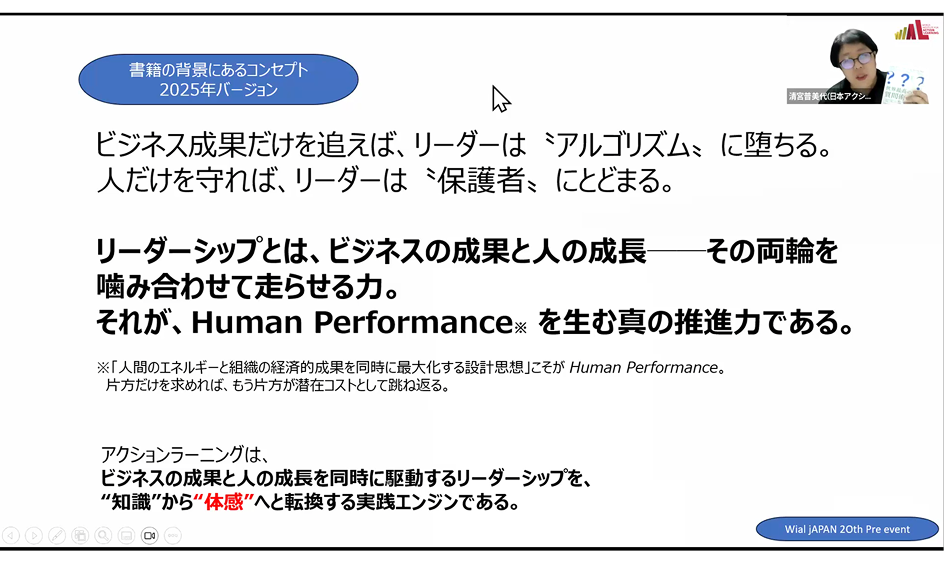

清宮は現代の特徴として、「不確実性が常態化している」ことを挙げました。「通常でないということが通常になっている」という表現で、パンデミック、地震、気候変動、AI革命といった連続的な変化が、もはや例外的な出来事ではなく、変化は日常になっていることを指摘しました。

この状況において重要になるのが「スタビリティ(Stability)」という概念です。これは安定性(Stability)と機敏性(Agility)を融合した造語で、アメリカで今年の重要キーワードとして注目されています。安定していなければならないことと、すぐに調整しなければならないことを同時に実現する必要があります。

アクションラーニングの問いは、現実を直視し、そこから仮説を設定して行動し、振り返るというサイクルを高速で回すため、思考の跳躍を促し、現状を適切に捉え直す力を養うことができます。

- スキルの急速な陳腐化とリスキリング

技術の進歩により、従来必要だったスキルが急速に不要になる一方で、新しいスキルが次々と求められるようになっています。清宮は「AI関連の仕事は、半年どころか1ヶ月後にはボタン一つで済むようになってしまう感覚がある」と述べ、スキルの賞味期限の短さを実感として語りました。

この変化の激しさの中で重要になるのが、個人の動機や持続力です。表面的なスキルは変化しても、根本的な学習能力や適応力、そして何より「なぜそれをやるのか」という動機の部分が、価値を決定する要因となります。 - エンゲージメントの危機と静かな退職(クワイエット・クイッティング)

三つ目の変化として、「静かなる退職」の問題があります。これは、物理的には退職しないものの、精神的にはすでに職場から離脱している状態を指します。リモートワークの普及により、この傾向はさらに加速しています。

「退職する時でも何も言わずに退職代行を使ってやめてしまう」「やらされ感が常態化している」といった現象が頻発しており、従業員のエンゲージメント崩壊のリスクが高まっています。この状況において、いかに当事者意識を醸成するか、自分自身も当事者になるためにどのような問いを持つかが重要になっています。

世界のリーダーたちの実践例

事例1:変革に対する問いの根本的転換

ハノーバー保険の元CEOが実践した問いの転換は、組織変革における問いの力を如実に示す例です。

従来多くのリーダーが投げかける問いは「何を変えなければいけないのか?」というものです。この問いは一見合理的に見えますが、実際には変化への抵抗を強化する側面があります。なぜなら、この問いは変化を前提とし、メンバーに対して受け入れを迫る構造になっているからです。

この元CEOが採用したのは「なぜ私たちはそれを変えようとしているのか?」という問いでした。この微妙な違いが、組織に劇的な変化をもたらしました。事業部の統廃合という困難な状況において、メンバーたちは「変化によって何を失うと感じているのか」を言語化できるようになりました。

さらに重要だったのは、ジャッジング・クエスチョン(評価的な問い)ではなく、ラーニング・クエスチョン(学習的な問い)を使ったことです。「これからどうなっていくのか」「どのようなことを私たちは学べるのか」といった未来志向の問いにより、変化を意味ある成長の機会として受け入れられるようになりました。

この元CEOは後に「問いは人の内面に入り込み、組織の免疫反応を抑える効果がある」と述べています。変化への拒絶反応ではなく、変化の推進力に転換する力が問いにはあるというのです。

事例2:メタクエスチョンによる組織思考の変革

米国経営者協会の元執行役員であるエド・ライリーの事例は、メタクエスチョンの威力を示しています。

会議において、部下たちが正解を出すことに躍起になっている状況に直面した時、多くのリーダーは「正しい答えは何か」「もっと良いアイデアはないか」といった直接的な問いを投げかけがちです。しかし、ライリーが投げかけたのは「問われていない質問は何か?」という問いでした。

これはメタクエスチョン、つまり「問いについての問い」です。この問いにより、参加者は自分の意見を主張するだけの姿勢から、「誰が何を前提にしてこの議論をしているのか」「本当に議論すべき問いは何か」を共有する姿勢に変化しました。

ライリーは後に「リーダーとしての私の役割は決めることではなかった。素早く決めることでもなかった。決めるべきことは何かということに気づかせることだった」と回想しています。これは、リーダーの役割を「決める人」から「問いによって思考を促進する人」への根本的な転換を表しています。問いによって集合知性が整い、チーム自らが答えを導き出せる環境を作ることが、現代のリーダーに求められる本質的な能力なのです。

事例3:人生を変える問いの力

マーコード博士の妻エブリンの事例は、個人レベルでの問いの変革力を示す感動的な物語です。

エブリンが40歳になった時、「高校の数学教師になりたい」とマーコード博士に相談しました。多くの人なら「それは良いアイデアだ」「がんばって」といった励ましの言葉をかけるかもしれません。しかし、マーコード博士が投げかけたのは違う問いでした。

「なぜ数学の先生になりたいのか」という理由を聞いた後、「何の制限もなかったら、本当にあなたのやりたいことは何?」と問いかけたのです。この問いにより、エブリンは自分の本当の夢が小児科医になることだったと気づきました。高校教師という選択は、「医者になるのは難しい」という思い込みからの妥協案だったのです。

この問いをきっかけに、エブリンは40歳から医学部受験の勉強を始めました。家事を手伝ってもらうために本国から両親を呼び寄せるなど、家族総出で彼女の夢を支援した結果、見事医学部に合格し、65歳まで小児科医として活躍しました。

マーコード博士はセミナーで「この時は本当に困った。自分もコンサルタントとしてバリバリ働いていたのに、妻が医者になると言い出したのだから」と苦笑いしながら話していたそうですが、「問いが人生を変える」ことの具体的な証拠として、この体験を大切にしています。

効果的な質問の体系化

3つのパワークエスチョン・タイプ

清宮は、リーダーとして機能するパワークエスチョンを三つのタイプに分類して説明しました。

- 仮説設定型の問い

「もしも~だとしたら」「仮に~であれば」といった仮定法を使った問いです。これらの問いは、前提を疑い、新たな可能性を見い出す力があります。現状の制約や思い込みから脱却し、新しい視点から物事を捉え直すことができます。従来のアクションラーニングコーチの問いとは異なり、リーダーとしてチームや組織に対して投げかける問いとして特に有効で、既存の枠組みを超えた発想を促し、イノベーションの土壌を作ります。 - 深掘り型の問い

「なぜ〜なのか」「本当の理由は何か」「根本的に考えていることは何なのか」といった問いです。表層的な答えの背後にある構造に光を当て、真の課題や動機を明らかにします。前述のエド・ライリーの「問われていない質問は何か」もこのカテゴリーに属する深掘り型の問いです。 - 未来思考型の問い

「制限がなかったら何ができるか」「どんなことが考えられるか」「全てが整っている状態にあったら何が必要か」「どんなことがあったらより良くなるか」といった問いです。現在の制約を外して行動の可能性を広げることを目的とし、無意識の制限をメタ認知させ、より自由で創造的な発想を促します。

問いによる組織思考の再構成

清宮は「組織におけるリーダーは、単に答えを出すというよりは、問いによって組織全体の思考の地図を再構成することができる」と述べました。個人に対する質問も大きなインパクトを持ちますが、組織における問いかけは、さらに異なる意味で組織課題を解決する力を持っています。

問いは集合知を活性化し、組織のメンバー一人ひとりが当事者として課題に向き合うきっかけを作ります。そして、多様な視点からの洞察を統合し、組織全体の問題解決能力を向上させる効果があるのです。

質問文化を育む6つの鍵

組織に質問する文化を醸成するための六つの鍵について整理しました。

- 心理的安全性の確保: 「間違ってもいい、質問してもいい空気を作る」ことが大前提。失敗を恐れずに発言できる環境がなければ、真の問いは生まれません。

- 時間の確保: 質問と対話のための十分な時間を意図的に設けることが重要。忙しさに追われている状態では、深い問いは生まれません。

- 質問の見える化: 良い質問を共有し、組織として学習する仕組みを構築。優れた問いの事例を蓄積し、メンバーが参照できる環境を整備します。

- リーダーの模範: リーダー自身が積極的に質問する姿勢を示す。「答えを知っているリーダー」から「良い問いを投げかけるリーダー」への意識転換が求められます。

- 多様性の尊重: 異なる視点からの質問を歓迎し、多様な意見を価値あるものとして扱う。

- 継続的な実践: 一時的な取り組みではなく、組織文化として定着させるための継続的努力が必要です。

参加者の声

質問力のレベル感の変化について

参加者から「ビジネスのアジャイル化で質問力に求められるレベル感が変わってきている」という指摘があり、これについて活発な議論が展開されました。

清宮は「メタクエスチョン」の重要性を特に強調。従来の「何をすべきか」「どうやって解決するか」といった直接的な問いから、「何が問われていないのか」「本当に議論すべき課題は何か」「私たちはなぜこの問題に取り組んでいるのか」といった、より根本的で構造的な問いへのシフトが求められていると述べました。

組織変革とミドルマネジメントの役割

「組織変革が必要だが、ミドルマネジメントの意識が気になっている」という参加者の声に対して、清宮は日本企業の特殊事情について触れました。

「マーコード博士の研究は、グローバル企業のCEOクラスを対象としているため、トップダウンでの変革を前提としています。しかし、日本の企業文脈では、各階層のチームリーダーの問いを変えて、ボトムアップで質問する文化を作っていく方が現実的で効果的です」

この指摘は、グローバルな理論を日本の組織文化に適用する際の重要な視点を提供しています。画一的なアプローチではなく、それぞれの組織の特性に応じた文化醸成のアプローチが必要だということです。

実践への橋渡し

参加者からは「理論は理解できるが、実際にどのように実践すればよいのか」という質問も多く寄せられました。清宮は「アクションラーニング自体が、知識を体感に変換する実践のエンジン」であることを強調し、実際にアクションラーニングを体験することの重要性を述べました。理論的な理解だけでは行動変化は起こらず、実際に自分自身にも他社にも問いを使った対話を繰り返し体験することで、初めて組織文化として定着するということです。

清宮普美代コメント

締め括りに、AI時代におけるリーダーシップの根本的変革について総括しました。従来の「答えを持ち、決断するリーダー」から「質の高い問いを投げかけ、組織の思考を促進するリーダー」への転換が不可欠であり、定型的な判断や計算がマシンに置き換わる時代だからこそ、人間の創造性や直感、共感力を引き出し、集合知を活性化する「問いの力」が人間のリーダーにしかできない領域として重要性を増しています。個人のスキルアップとしての質問力向上も重要ですが、それ以上に組織全体に質問する文化を醸成することで、組織のメンバー全員が質の高い問いを持ち、互いに問いかけ合う環境を作ることが、組織全体の適応力と創造力を飛躍的に向上させる鍵になると考えています。

さらに、本を読むだけでなく実際にアクションラーニングを体験し、問いを使った対話を継続的に実践することの重要性を強調し、知識から体感へ、体感から習慣へ、習慣から文化への変遷こそが真の組織変革をもたらすと述べました。来年の日本アクションラーニング協会設立20周年に向けて、この20年間で培ってきたノウハウとAI時代の新たな課題を結び付け、より多くの組織でアクションラーニングと質問する文化が広がることへの期待を表明し、「問いは単なるコミュニケーション技術ではなく、リーダーの生きざまそのものです。どのような問いを持ち、どのような問いを投げかけるかが、そのリーダーの在り方を決定し、ひいては組織の未来を決定する」と思います。

参考文献

マイケル・J・マーコード/著、ボブ・ティード/著、黒輪篤嗣/訳

『世界最高の質問術』一流のビジネスリーダー45人が実践する人を動かす「問いかけ」の極意

新潮社,2025年4月,336ページ

https://www.shinchosha.co.jp/book/507451/

大学卒業後、(株)毎日コミュニケーションズにて事業企画や人事調査等に携わる。数々の新規プロジェクトに従事後、渡米。米国の首都ワシントンDCに位置するジョージワシントン大学大学院マイケル・J・マーコード教授の指導の下、日本組織へのアクションラーニング(AL)導入についての調査や研究を重ねる。外資系金融機関の人事責任者を経て、(株)ラーニングデザインセンターを設立。2006年にNPO法人日本アクションラーニング協会を設立し、国内唯一となるALコーチ養成講座を開始。600名強(2019年1月現在)のALコーチを国内に輩出している。また、主に管理職研修、リーダーシップ開発研修として国内大手企業に導入を行い企業内人材育成を支援。アクションラーニングの理解促進、普及活動を展開中。

株式会社ラーニングデザインセンター代表。東京女子大学文理学部心理学科卒。ジョージワシントン大学大学院人材開発学修士(MAinHRD)取得。マスターアクションラーニングコーチ(MALC)